医療法人社団福寿会

03-5681-9055

03-5681-9055

股関節の疾患・治療

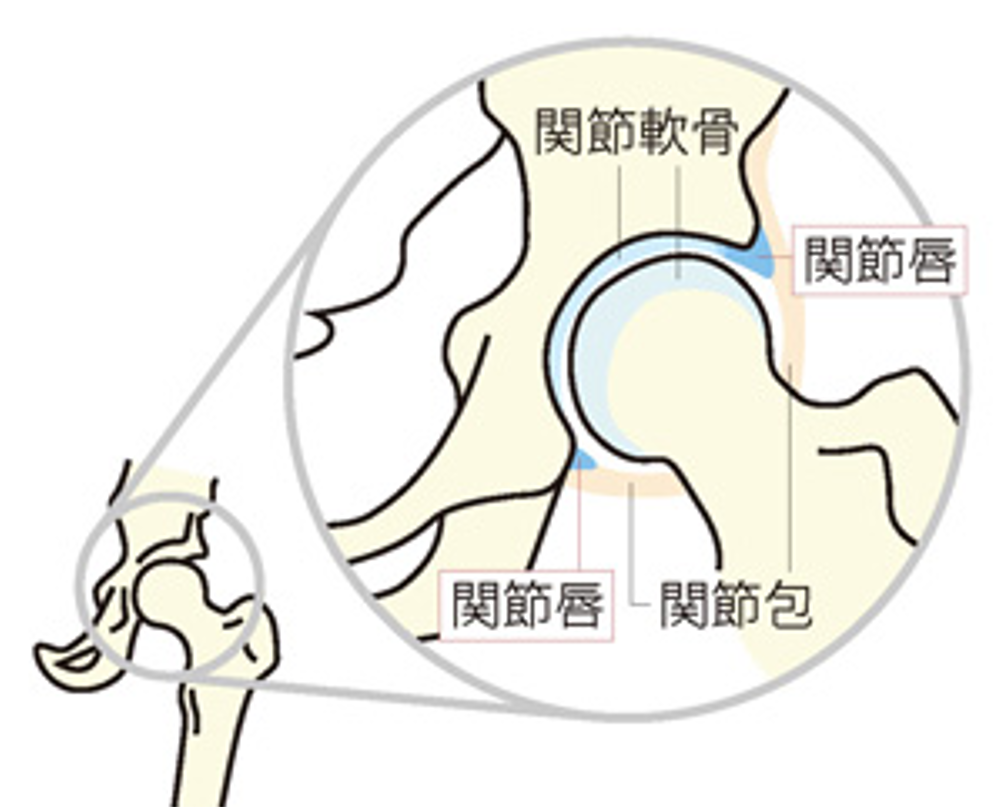

股関節の仕組み

股関節は骨盤と大腿骨をつなぐ関節で、骨盤側のお碗状の受け皿となる「寛骨臼」に、球形の「大腿骨頭」がはまりこんでできている球関節です。下肢と胴体をつなぐ部分で歩行に非常に大切な関節です。表面は軟骨で覆われ、股関節にかかる力を吸収するとともに、関節の動きを滑らかにしています。さらに股関節は「関節包」という袋に包まれ、その中にある「関節液」が潤滑油の働きをしています。周囲は筋肉や靭帯で覆われており、これらの組織が股関節を支え、安定した動きをもたらします。股関節には歩行時には体重の3倍、立ち上がりやでは体重の6~7倍の力がかかると言われています。

股関節の疾患

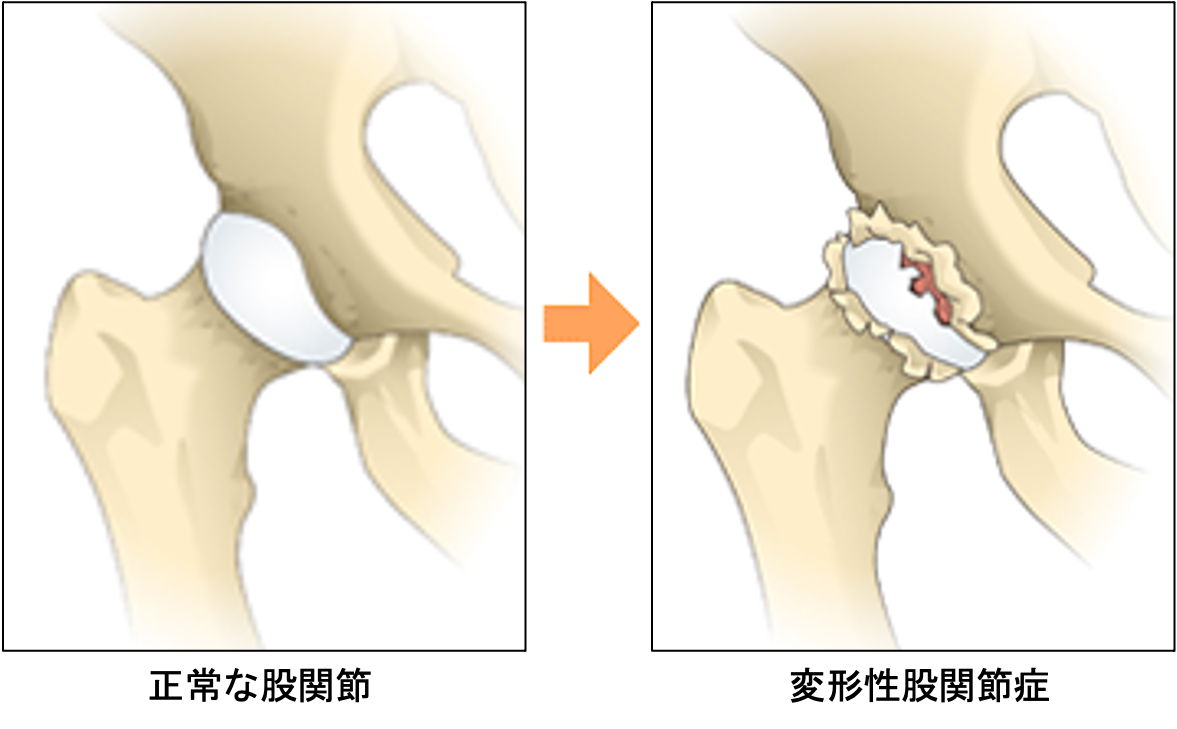

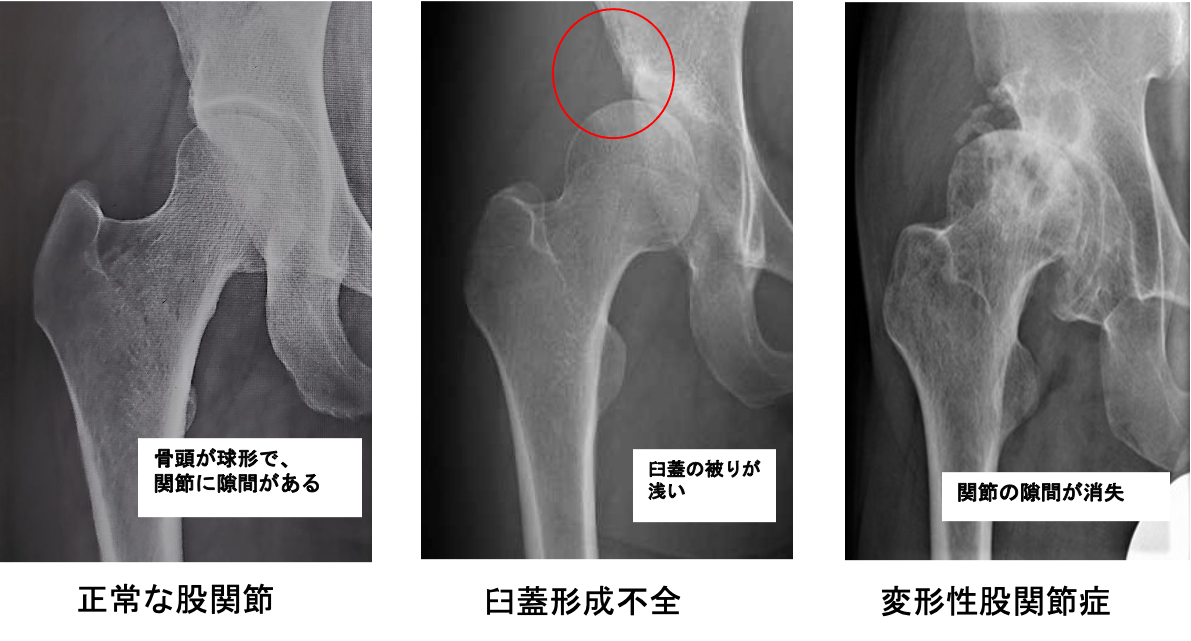

変形性股関節症

股関節の軟骨がすり減ることで痛みが生じる病気で圧倒的に女性に多いのが特徴です。骨の形の異常から二次的に発症するものがほとんどで、幼少期の股関節発育不全(臼蓋形成不全)のために骨盤側の受け皿の部分が浅いことが原因です。

一般的な症状は足の付け根の痛み、違和感や動きの制限、ひきずり足歩行(跛行)ですが、お尻や膝の痛みなどを生じ、他の疾患と間違われることもあります。進行すると変形した側の脚(あし)が短くなり、左右の脚の長さが違ってくることもあり、階段の上り下りや、爪切り、正座ができないなど次第に日常生活に支障をきたすようになります。まずは日常生活指導、運動療法、薬物療法などの保存療法を行いますが、股関節症の状態によっては早期の手術が必要となることがあります。

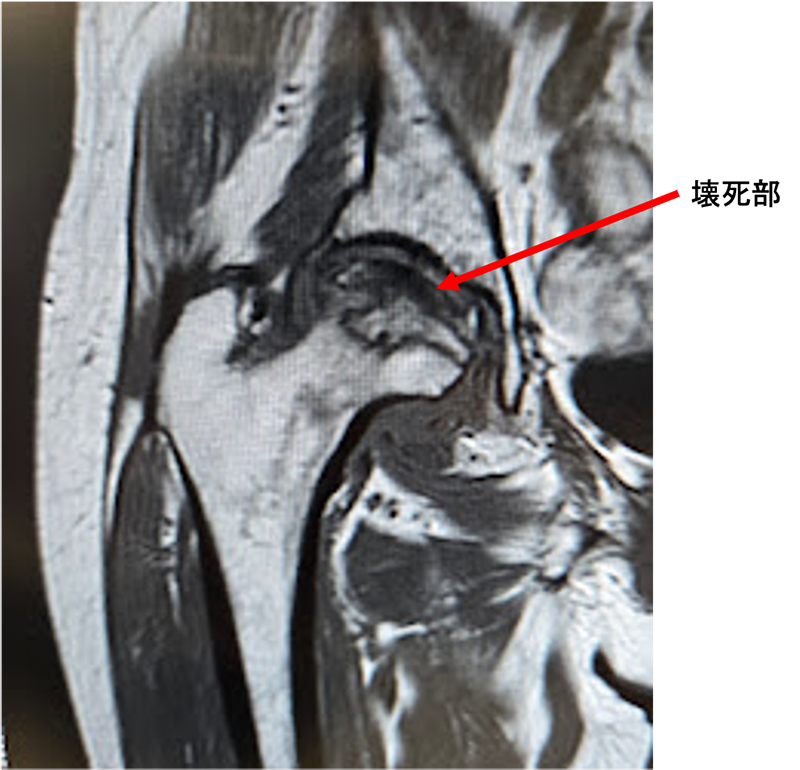

特発性大腿骨頭壊死

股関節の中心である大腿骨頭が壊死してつぶれるために痛みを生じる病気です。アルコールの多飲やステロイドの使用に関連しているとも言われていますが、いまだにはっきりしておらず国の難病に指定されています。進行すると大腿骨頭が陥没を起こし、歩行が困難になります。症状が強ければ人工股関節置換術が必要になることがあります。

関節リウマチ

全身の関節に起こる炎症性の疾患です。原因はまだはっきりとしていませんが、本来は異物を排除する免疫系が自分の細胞を攻撃してしまうことで様々な症状を起こす自己免疫性疾患と考えられています。進行すると関節軟骨がや骨が破壊され、関節の変形を来たします。

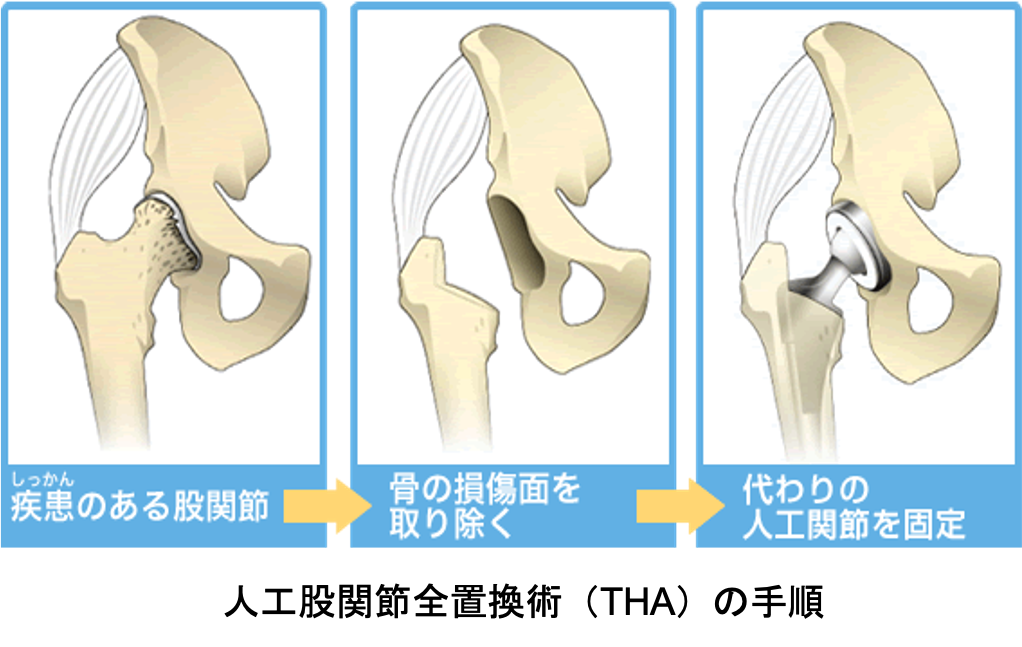

人工股関節全置換術(THA)について

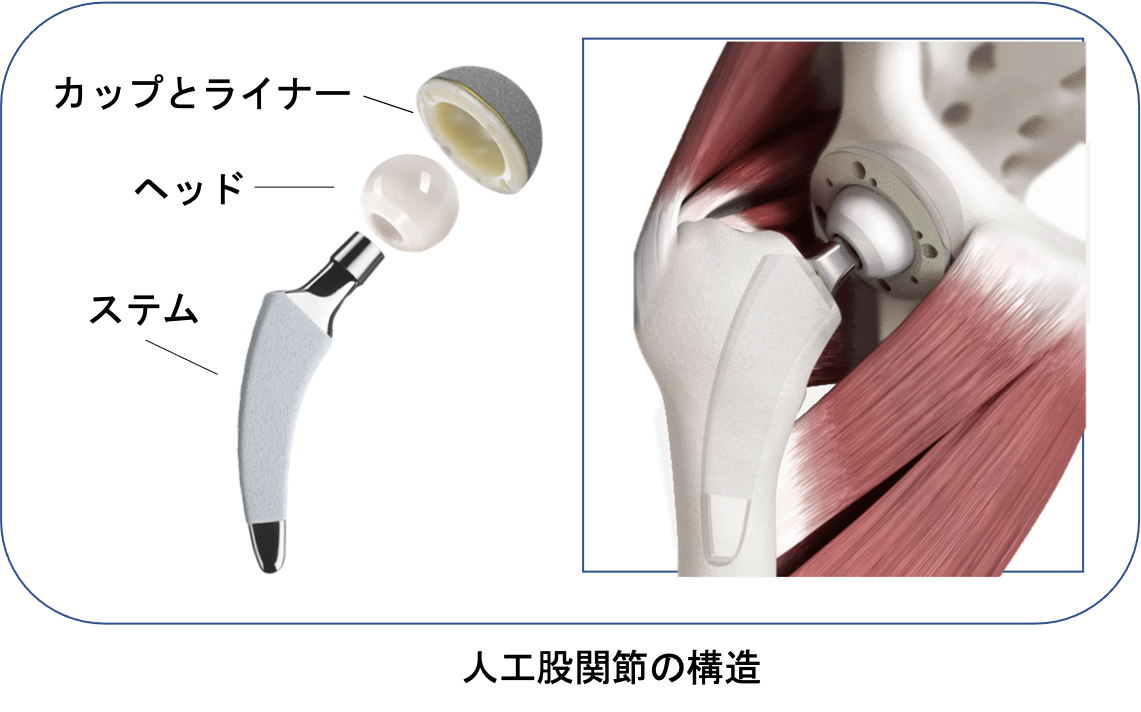

傷んで変形した関節を切除し、人工関節に入れ替えます。 人工関節の材料は金属(ステム、カップ)、セラミック(ヘッド)、超高分子量ポリエチレン(ライナー)が使われており、骨が弱い場合は、骨への固定には骨セメントという樹脂を使用する場合もあります。

術後、大半の方は痛みから解放され、関節の動く範囲も広がり日常生活を送りやすくなり、生活の質(QOL)を改善することができます。 近年は材質の進歩が目覚ましく、人工関節のすり減り(摩耗)やゆるみが生じるリスクは非常に少なく、長期の耐久性が期待できます。20~30年以上の良好な成績も報告されており、最近では50歳代でも人工関節置換術を行うことも珍しいことではなくなっています。年齢に制限はなく、高齢であっても体力さえあれば90代でも手術を受けることは可能です。

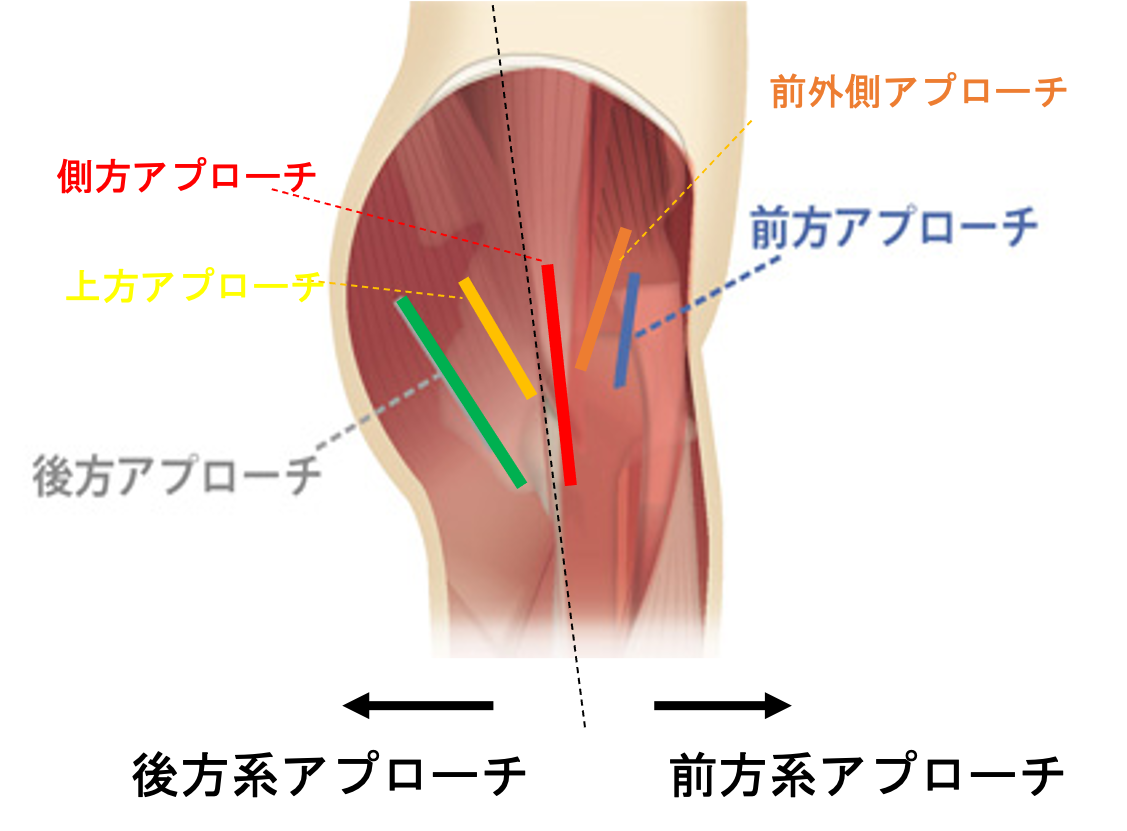

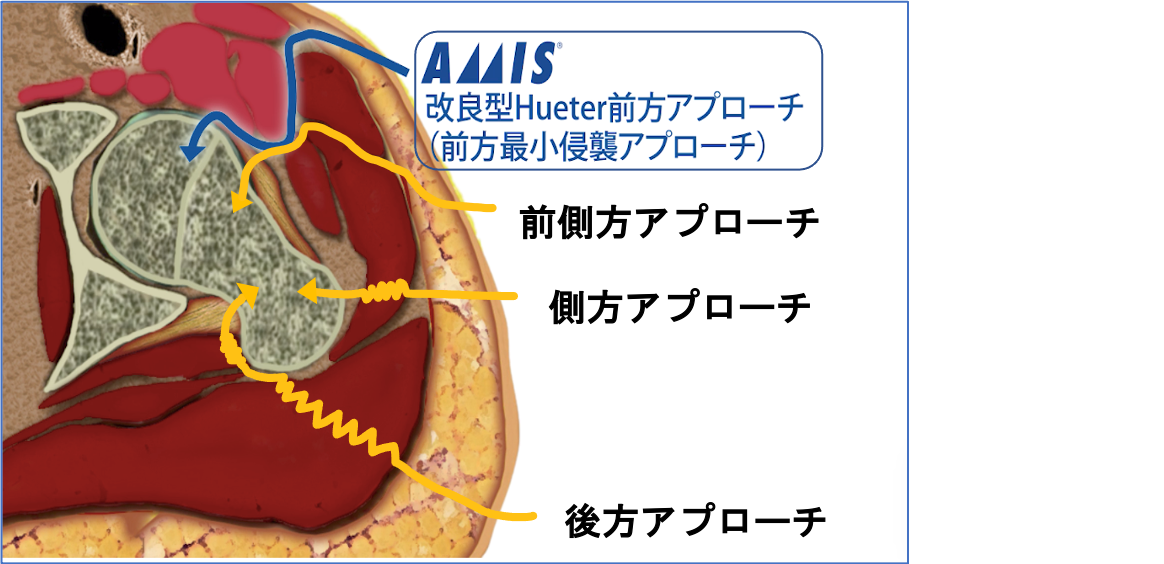

人工股関節全置換術(THA)のアプローチ

アプローチとは、手術のときに関節に到達するまでの道すじを表します。股関節はからだのとても深い場所にあり、どのようなアプローチで手術を行うかは非常に重要になります。術後の痛みや回復にも大きく関係し、人工股関節置換術の合併症のひとつ「脱臼」とも深く関わります。

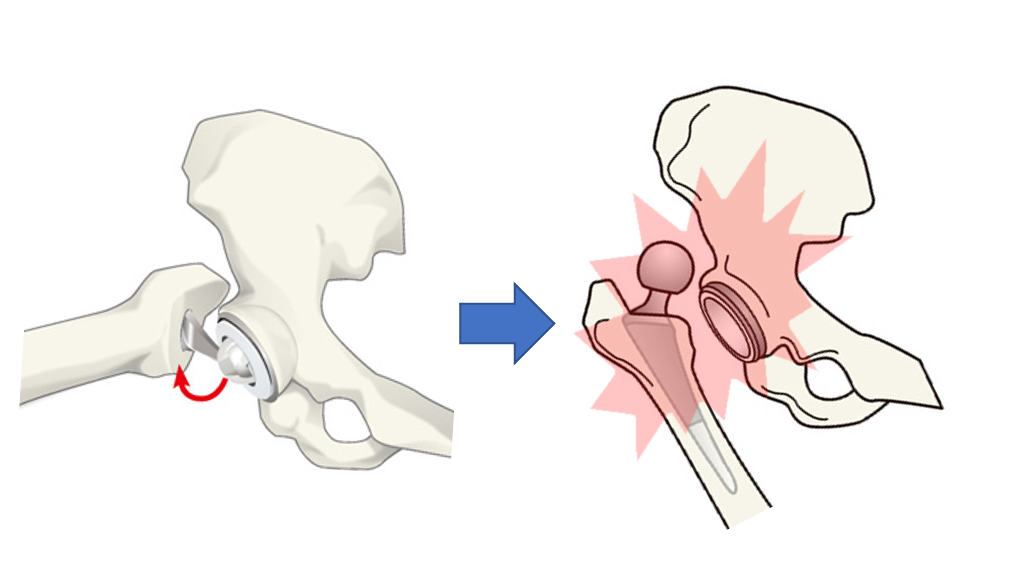

『脱臼』とは?

人工股関節の比較的頻度の高い合併症として、『脱臼』があります。人工股関節の場合、大腿骨の頭の部分が通常の骨と比べて小さくなります。無理な動きをすることで、骨頭(ボール)がカップから押し出されて脱臼してしまうことがあります。そのため、通常は、手術後のリハビリで脱臼しない動き方を指導されることが多いでしょう。

アプローチによる違い

人工股関節置換術のアプローチには大きく分けて、後方系アプローチと前方系アプローチがあります。太ももの後ろ側から手術するか、前側から手術するかの違いです。従来、後方アプローチが多く行われてきましたが、近年は前方系アプローチで行う施設も徐々に増えてきています。アプローチによって術後の制限や脱臼のしやすさは大きく異なります。この『脱臼』については、アプローチや手技の工夫によって、防ぐことが可能な合併症なのです。

後方アプローチ

従来より行われてきた後方アプローチは、手術野が見やすく、手技も簡便で、非常に応用のきくアプローチです。その反面、手術の際に、安定性に重要な筋肉や靭帯を大きく切離してしまうために、『脱臼』しやすくなります。一度切ってしまった筋肉を縫合しても完全に元に戻ることはなく、術後の筋力の低下や回復の遅れにもつながります。現在でも多くの施設では後方アプローチでの手術が行われています。

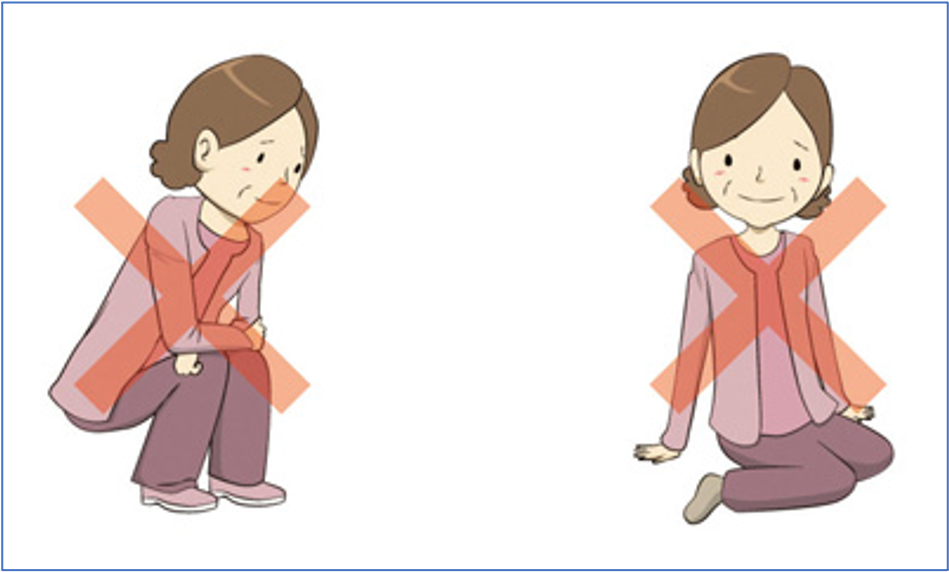

後方アプローチの場合、手術後は2〜3週間は股の間に外転枕を挟む必要があり、その後も脱臼しやすい姿勢をとらないように注意して生活していく必要があります。基本的には股関節を深く曲げて、ひざを内側に入れるような姿勢が危険な肢位となります。

外転枕

脱臼リスクの高い肢位の例

前方アプローチ

前方系アプローチの場合は、筋肉や腱を切らずに、筋肉の間から侵入するため、“筋・腱温存手術”と言われ、体へのダメージが少なく、脱臼のリスクも少ないのが特長です。組織の大部分を温存できるので、出血や痛みが少なく、術後の回復が非常に早いのも大きなメリットです。

また、後方アプローチは患者さんは側臥位(ヨコ向き)の態勢で手術を行うため、人工関節を正確に入れるのが難しく、設置ミスなども多くなります。一方、前方系アプローチでは仰臥位(あお向け)の態勢で手術を行うことで、骨盤が安定し、より正確な人工関節の設置が可能で、体位によるトラブルも少なくなります。

さらに、手術中に透視装置(レントゲン)を容易に使用でき、リアルタイムに人工関節の設置状態を確認しながら、より安全に手術を行うことが可能です。デメリットとしては、手技が難しく、十分熟練した医師が行わないと、良好な結果が得られないことです。

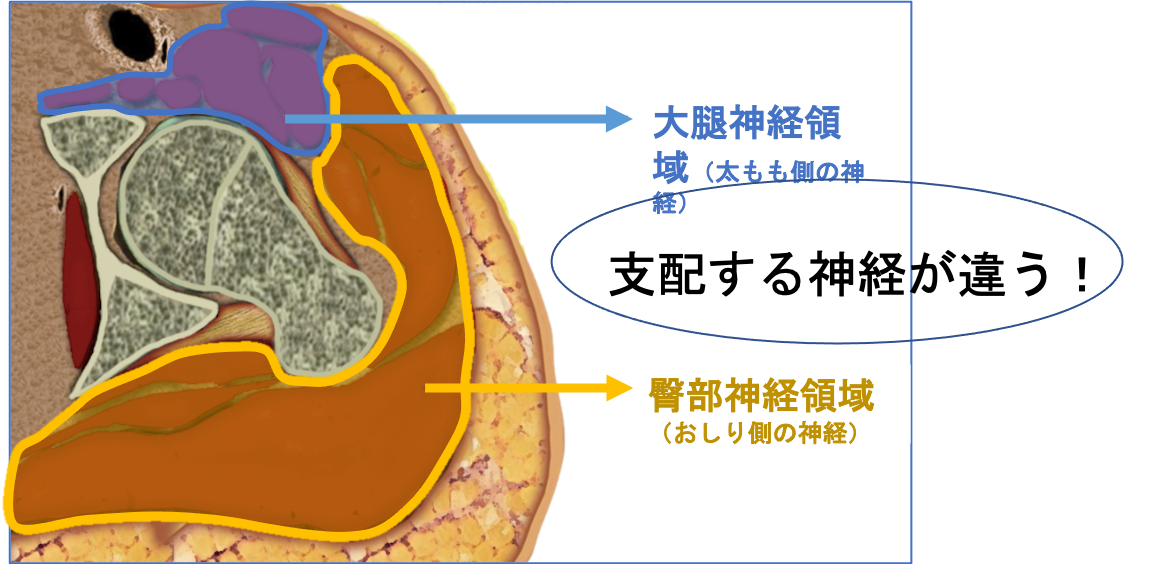

前方系アプローチの中でも、分け入る筋肉の位置により

前外側アプローチ(ALS、OCM)と

前方アプローチ(DAA、AMIS)に分けられます。

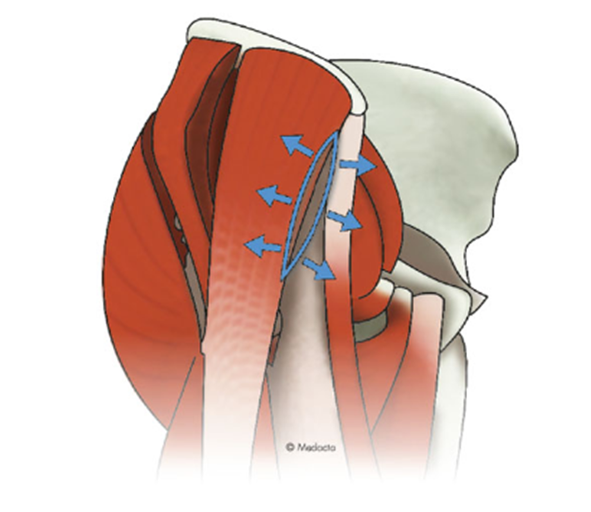

どちらも、筋肉や腱を切らないため、ダメージの少ない『最小侵襲手術』です。その中でも、前方アプローチ(DAA、AMIS)は、筋間アプローチでもあり、神経間アプローチでもあります。より分ける筋肉の間を交通する神経がないため、神経へのダメージも防ぐことが可能です。

MIS(最小侵襲手術)とはできるだけ正常組織を傷めずに手術をすることで、術後の早期リハビリや回復を目指す方法です。当院ではMISである前方系アプローチのなかでも特に侵襲が少ないといわれるAMIS(前方最小侵襲手術)という手技で人工股関節手術を行っています。AMISは、専用の牽引手術台を使用して行う前方アプローチで筋肉をまったく切離せず、さらに関節周囲の軟部組織も極力温存する特殊な方法です。関節を覆う関節包さえも切除せず温存することで、股関節はより安定し、さらに脱臼しにくくなると考えています。フランスで報告されて以来、世界的にも認められた非常に有用な手技ですが、誰にでも行える手術ではなく、ライセンス認定を受けた医師のみが行える手術手技です。体へのダメージや痛みも少なく、術後の早期回復や、高い脱臼抵抗性(脱臼のしずらさ)が大きなメリットです。*変形の程度や術者によりアプローチが異なる場合があります。

AMIS(前方最小侵襲手術)について

前方最小侵襲手術(AMIS)による 人工股関節の実際(動画)

術後も制限のない手術(禁忌肢位ナシ)

人工股関節の術後は『脱臼』を防ぐ為に、“しゃがまない”、“足を組まない”、“低い椅子に座らない”、などの姿勢や生活動作の指導をすることがあります。AMIS(前方最小侵襲手術)で手術した場合は、手術後にいっさい制限は設けていません。この、姿勢や生活動作の制限という“ストレス”がなくなることは、手術を受ける患者さんにとっては、この上ないメリットではないかと考えています。人工股関節全置換術は非常に成績が良い手術で、整形外科の手術の中でも満足度が高く、最も成功した手術の一つです。ほとんどの方は痛みから解放され、日常生活が送りやすくなります。しかし、痛みが取れても、常に手術したことを意識しながら生活するようでは、喜びも半減ではないでしょうか?個人的には、患者さんには手術したことを忘れて、やりたいことをどんどんやってもらいたいと思います。もちろんスポーツも種目によっては可能です。

症例の紹介

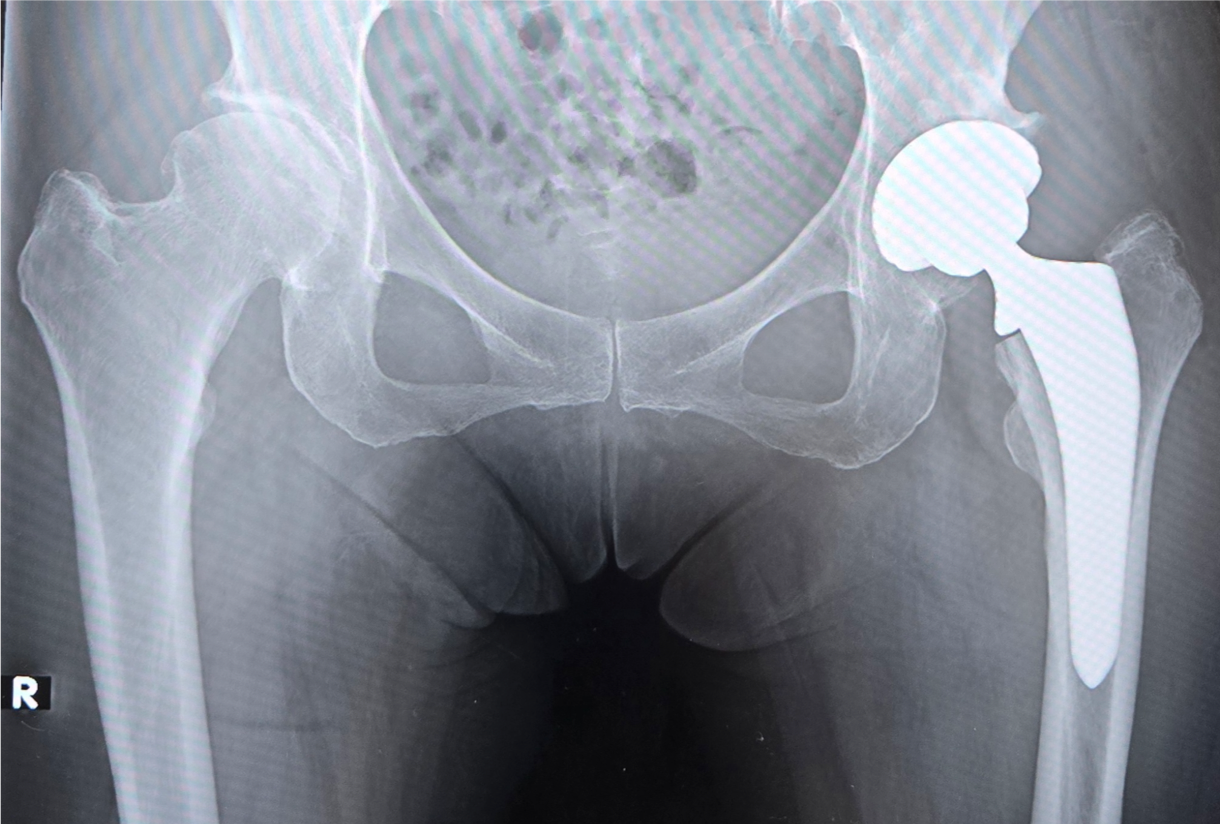

60代女性

左変形性股関節症(末期)

当院にて人工股関節全置換術(THA)を施行。

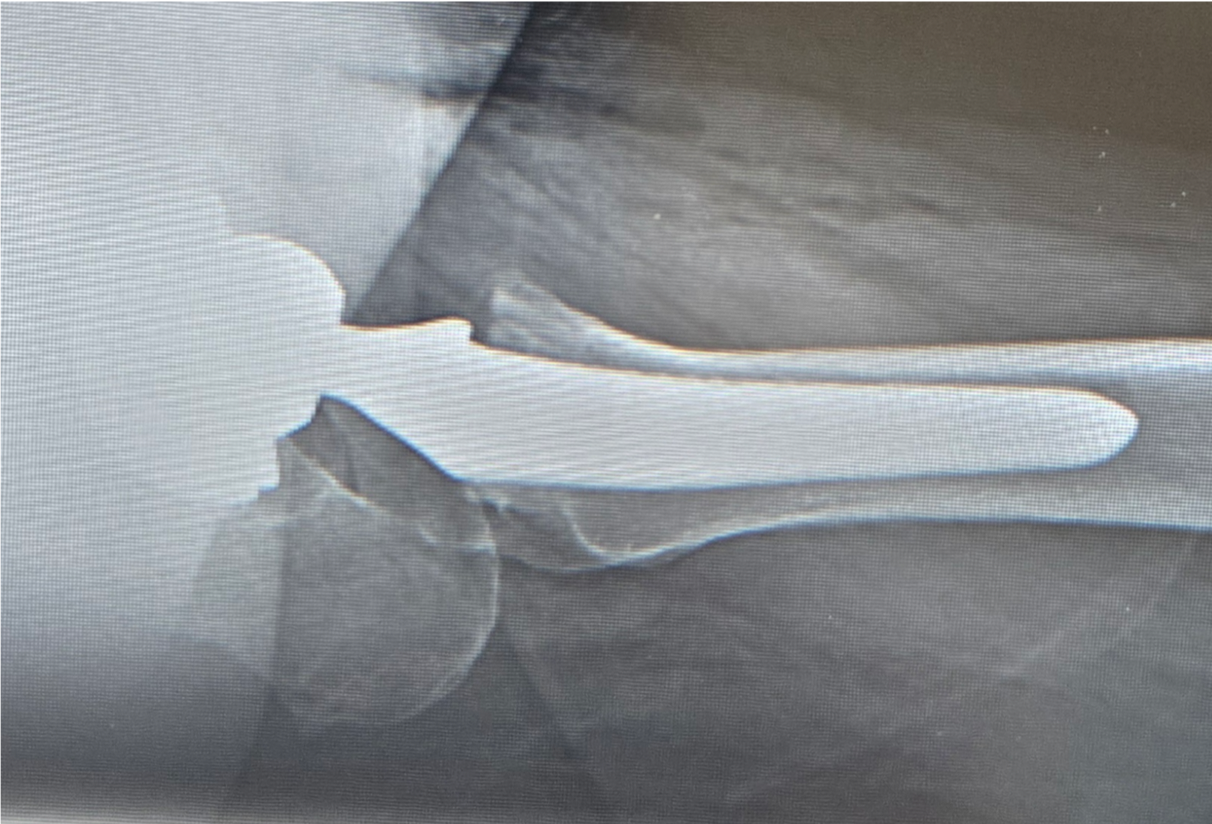

アプローチはAMIS(前方最小侵襲手術)で行い、翌日から歩行器での歩行訓練を開始。

術後2日目には杖なしでの歩行、術後4日目で階段昇降が可能となり、術後1週間程で退院となりました。

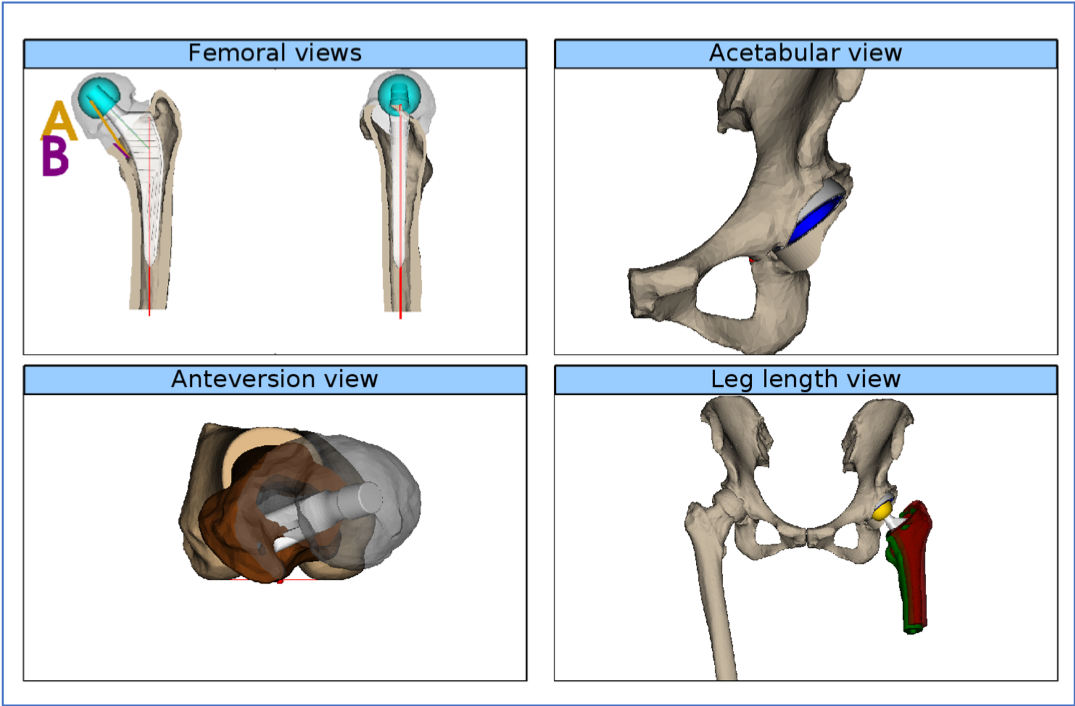

当院では、AMISで行う症例では原則、3Dテンプレートによる3次元での術前計画を行っています。

さらに、術前のCT画像をもとに、個々の患者さんごとに3Dプリンターで作成したオーダーメイドの実物大の骨モデル・患者適合型ガイドを作成して手術に臨むことで、より正確で安全な手術を心がけています。

*写真・動画はご本人の承諾を得て掲載しております。(執刀/撮影:森島)

*術後の経過には個人差があります。

〈手術前のレントゲン〉

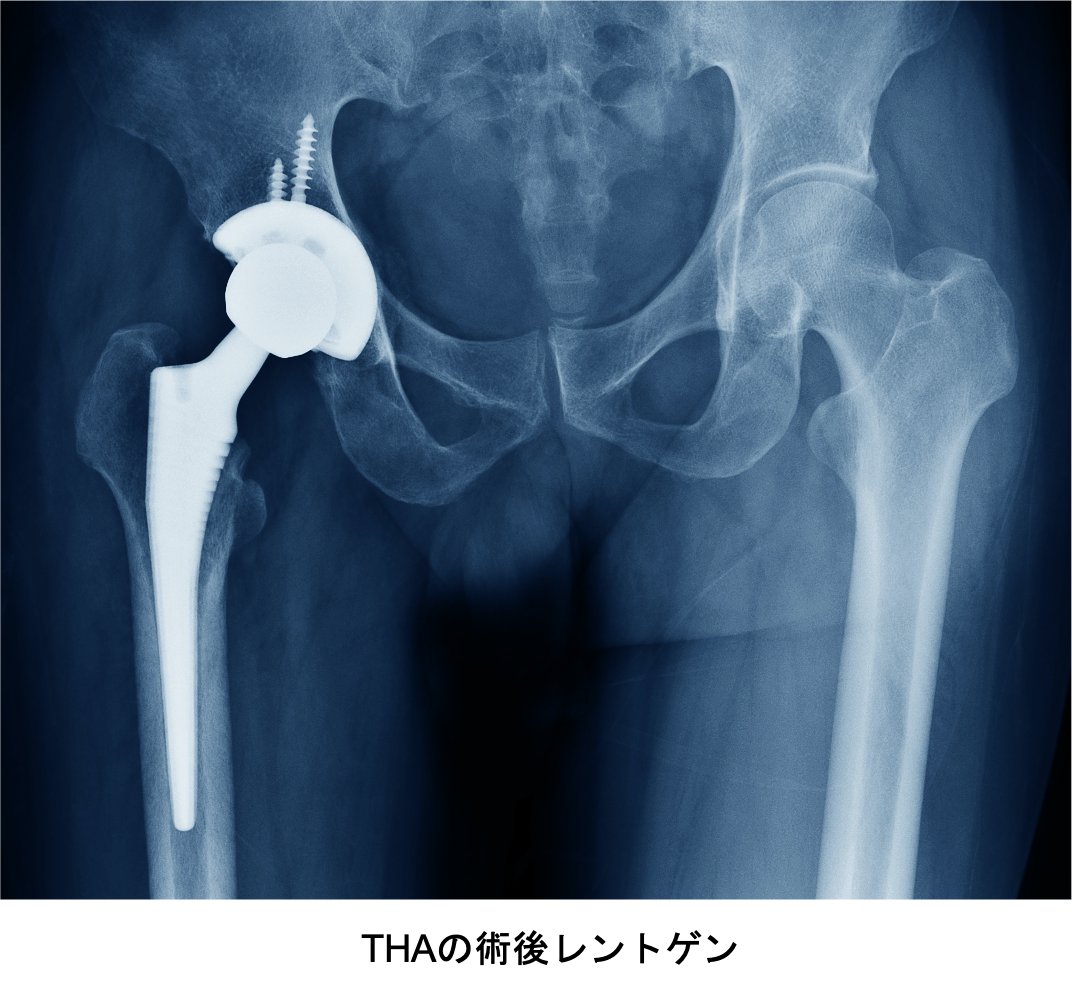

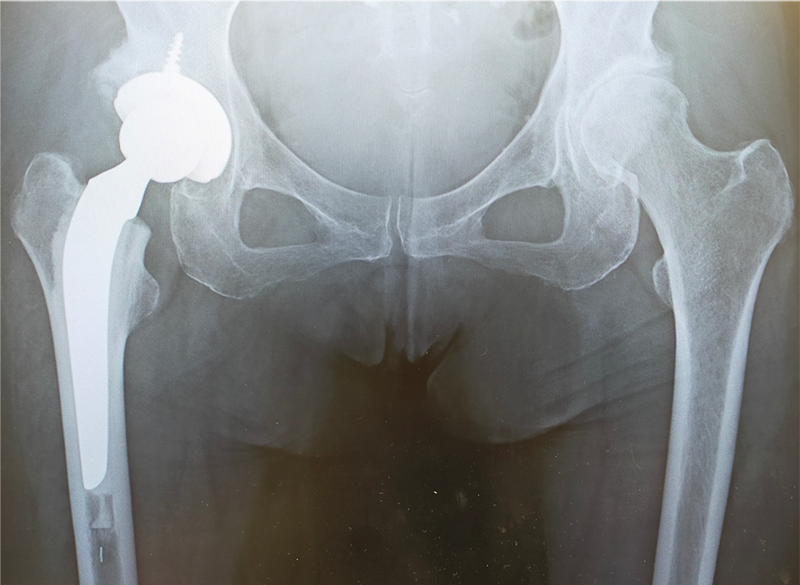

〈手術後のレントゲン〉(正面)

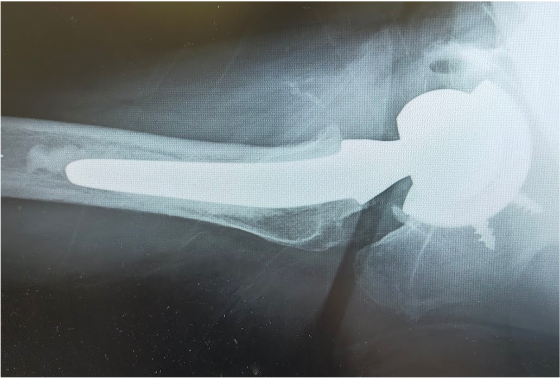

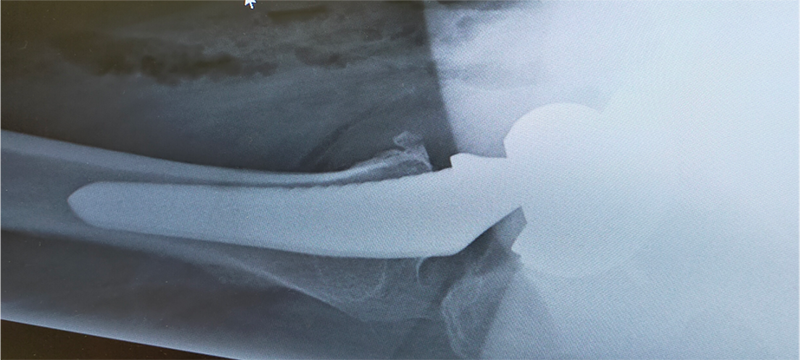

〈手術後のレントゲン〉(側面)

リハビリでの歩行の様子

術後2日目

術後5日目

3次元で術前計画を行うことで、個々の患者さんの骨の形状に合わせて、最適なインプラントを、理想的な位置に設置することが可能となります。

3Dテンプレートでは、インプラントを設置した状態で関節の動きのシミュレーションを行うことができるため、脱臼の原因となるインピンジメント(インプラントと骨が衝突して脱臼の原因となる)も予想して避けることが可能です。

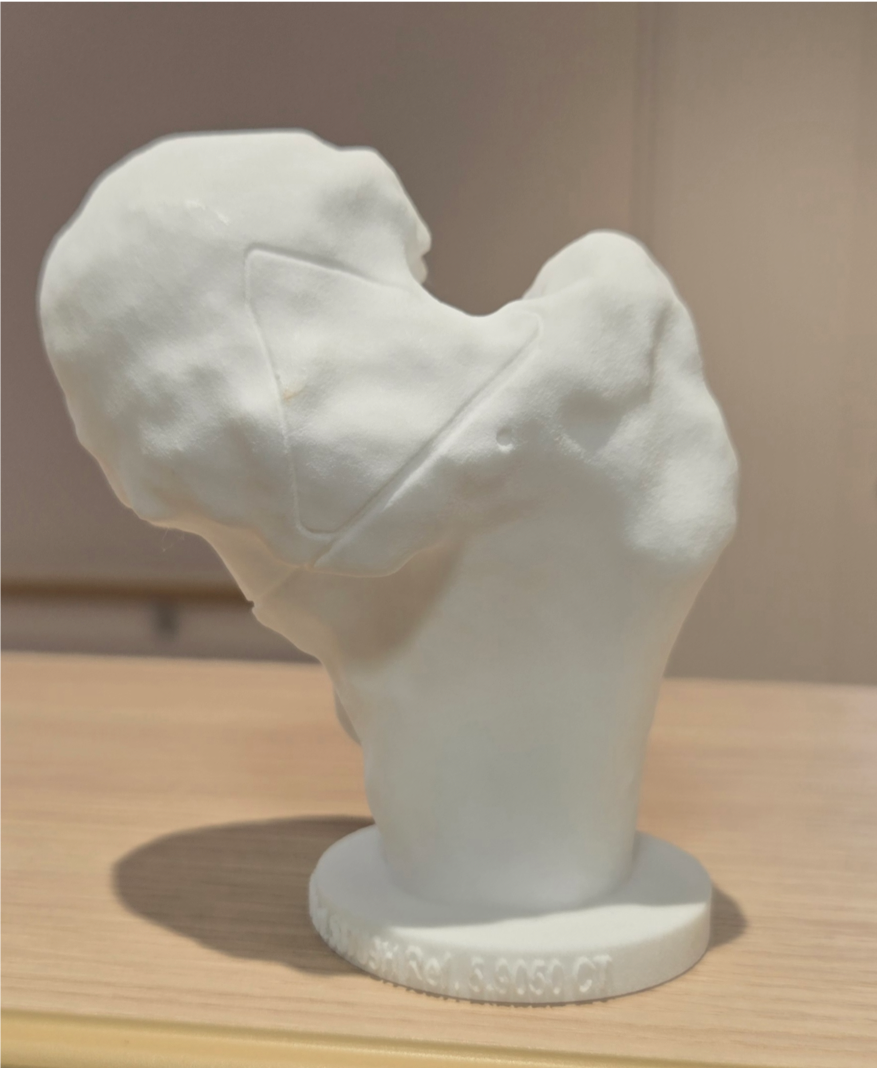

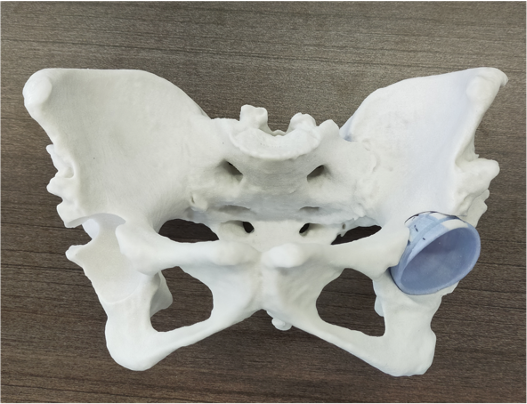

CT画像データをもとに作成した股関節(大腿骨頭)の骨モデル。

実物とまったく同じ大きさ、同じカタチで、細かい骨のデコボコまで正確に再現されています。

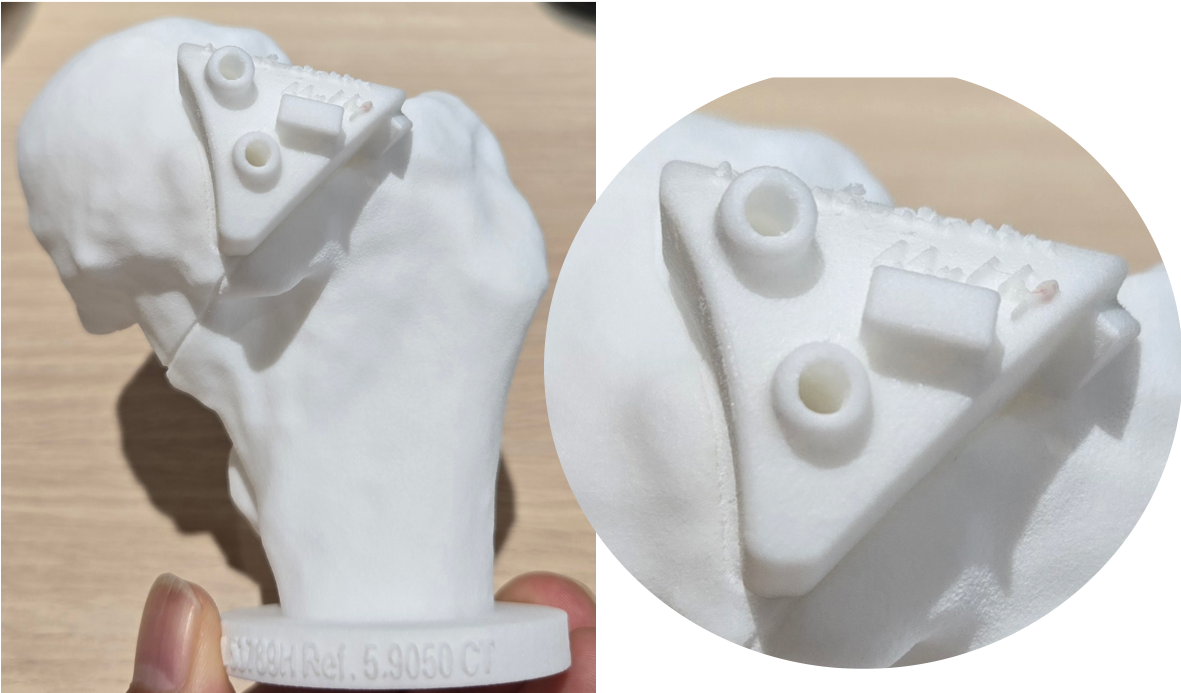

この三角形のがオーダーメイドの患者適合型ガイドです。

手術時に実際の骨に乗せて固定し、ガイドに沿って骨を切除すると、術前計画通りの骨切りを正確に再現することができます。

骨盤側(臼蓋)の骨モデルです。インプラントが設置された状態になっていて、骨とインプラントの位置関係を把握することができます。

AMIS(前方最小侵襲手術)で手術を行う場合は、患者さんは仰臥位(仰向けの体勢)で行うために骨盤が安定していることに加えて、手術中に透視装置を容易に使用できるメリットがあります。

実際にモニターで術中レントゲンをリアルタイムに見ながらインプラントの設置が可能なため、より安全で正確な手術が可能となります。

60代女性

左変形性股関節症(末期)

当院にて人工股関節全置換術(THA)を施行。アプローチはAMIS(前方最小侵襲手術)で行い、術後は強い痛みを訴えることもなく、術翌日より歩行器歩行を開始しスムーズにリハビリをすすめられました。

*写真・動画はご本人の承諾を得て掲載しております。(執刀/撮影:森島)

*術後の経過には個人差があります。

〈手術前のレントゲン〉

〈手術後のレントゲン〉(正面)

〈手術後のレントゲン〉(側面)

〈キズの大きさ、部位〉

左の太もも前側(約7〜8cm) 術後2週の状態

リハビリでの歩行の様子

術後2日目

術後4日目

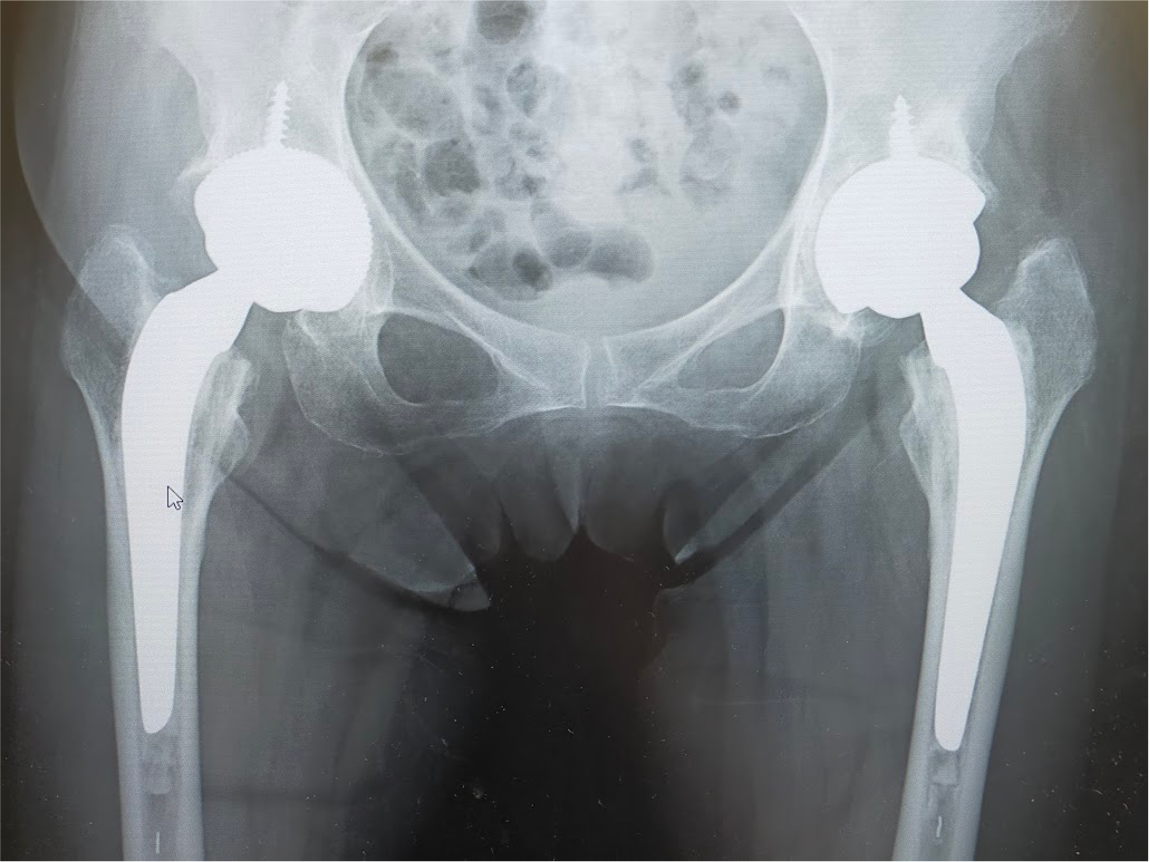

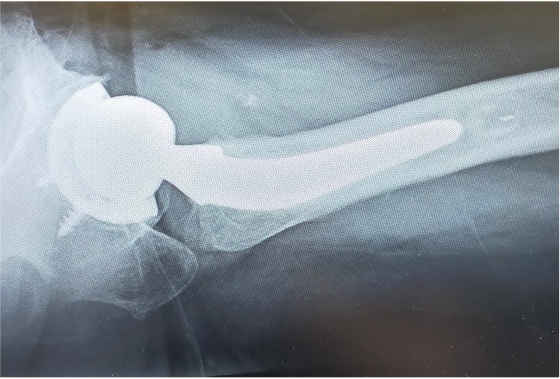

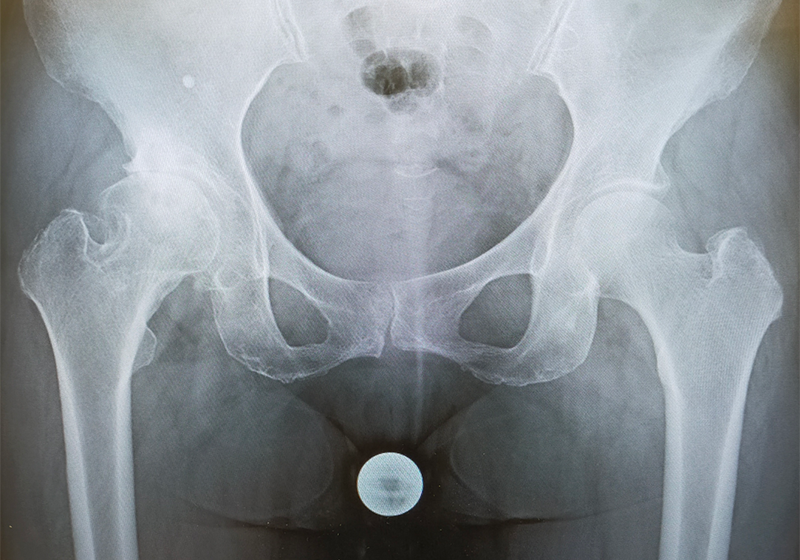

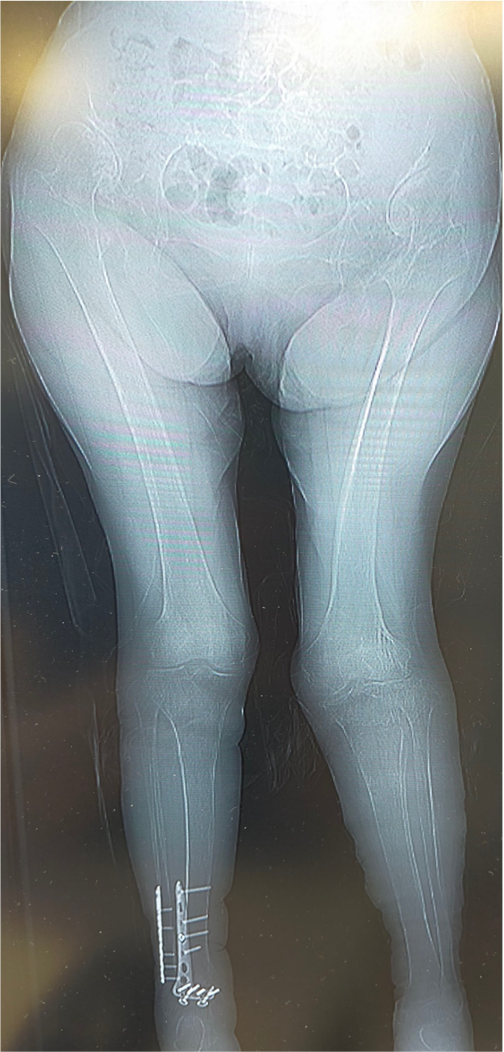

70代女性

関節リウマチ(両側 股関節)

当院にて両側の人工股関節全置換術(THA)を施行。アプローチはAMIS(前方最小侵襲手術)で行い、術中に神経ブロックを併用することで、術後の疼痛コントロールを行い、術翌日から離床、リハビリを進めることができました。術後すぐに歩けることに本人も驚いていました。また、術後は一切の肢位の制限も行っていません。

*写真・動画はご本人の承諾を得て掲載しております。(執刀/撮影:森島)

*術後の経過には個人差があります。

〈手術前のレントゲン〉

〈手術後のレントゲン〉(正面)

〈手術後のレントゲン〉(側面)

リハビリでの歩行の様子

術前

左THA 術後2日

(右股は術後 約2週)

左THA 術後2週

(右股は術後 4週)

50代女性

右変形性股関節症(末期)

当院にて人工股関節全置換術(THA)を施行。アプローチはAMIS(前方最小侵襲手術)で行い、術中に神経ブロックを行い術後の痛みをコントロール、術翌日から歩行器での歩行訓練を開始し術後2日目には杖なしでの歩行が可能となり、スムーズにリハビリを進めることができました。

*写真・動画はご本人の承諾を得て掲載しております。(執刀/撮影:森島)

*術後の経過には個人差があります。

〈手術前のレントゲン〉

〈手術後のレントゲン〉(正面)

〈手術後のレントゲン〉(側面)

リハビリでの歩行の様子

術後2日目

術後5日目

50代女性

右変形性股関節症(末期)

当院にて人工股関節全置換術(THA)を施行。アプローチはAMIS(前方最小侵襲手術)で行い、術中に神経ブロックを行い術後の疼痛をコントロール、術翌日から離床、リハビリを進め、10日程度で退院となりました。

*写真・動画はご本人の承諾を得て掲載しております。(執刀/撮影:森島)

*術後の経過には個人差があります。

〈手術前のレントゲン〉

〈手術後のレントゲン〉(正面)

〈手術後のレントゲン〉(側面)

リハビリでの歩行の様子

術後2日目

術後5日目

60代女性

右大腿骨頭壊死症

骨頭壊死により、大腿骨の骨が潰れ、非常に疼痛が強く、歩行困難であったために早期の手術を予定。当院にて人工股関節全置換術(THA)を施行。アプローチはAMIS(前方最小侵襲手術)で行い、術中に神経ブロックを行い術後の痛みをコントロールし、術翌日から歩行訓練をはじめ、10日程度で退院となりました。

*写真・動画はご本人の承諾を得て掲載しております。(執刀/撮影:森島)

*術後の経過には個人差があります。

〈手術前のレントゲン〉

〈右股関節のMRI〉

〈手術後のレントゲン〉(正面)

〈手術後のレントゲン〉(側面)

リハビリでの歩行の様子

術前の歩行

術後2日目

術後9日目

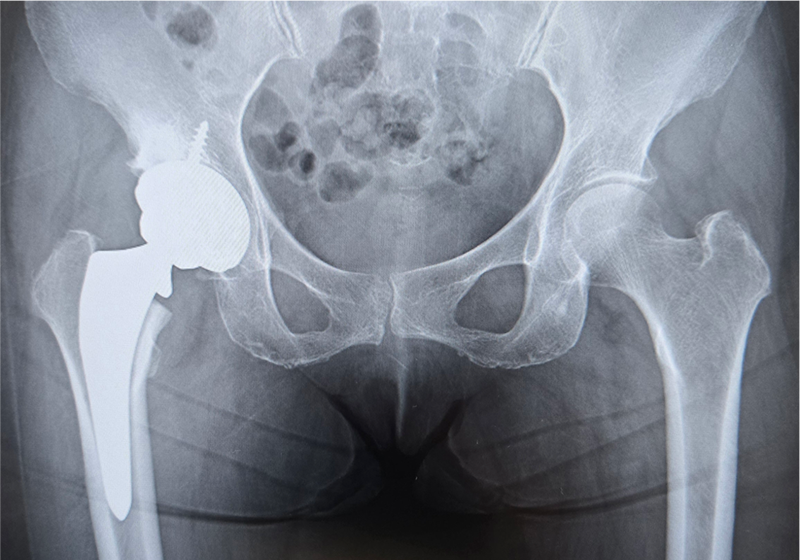

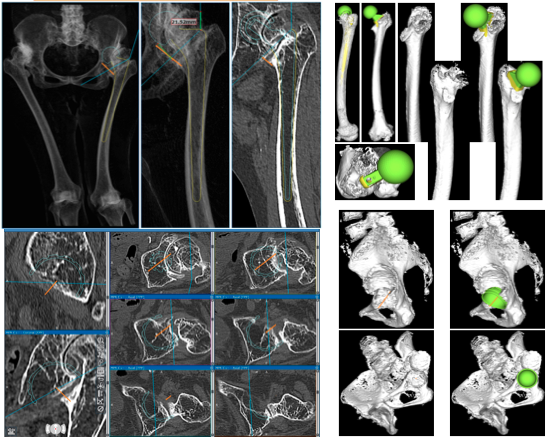

症例の紹介(難治症例)

80代女性

両変形性股関節症(高位脱臼股)

両側とも股関節は上外側に脱臼し、腸骨部に新たな関節が形成されています(二次臼蓋)。股関節の変形に伴い、関節の動きも大きく制限されており、左膝の関節症(X脚変形)も生じていました。左右の脚の長さに差が生じるために、骨盤は傾き、背骨も変形しています。

脊椎・骨盤〜股関節〜膝はそれぞれが連動して機能しており、単一の障害ではありません。全体のバランスを考えて治療法を考える必要があります。

術前の歩行の様子

このように変形が高度な症例では、通常の人工股関節での治療は難しく、特殊な人工股関節置換術が必要となります。

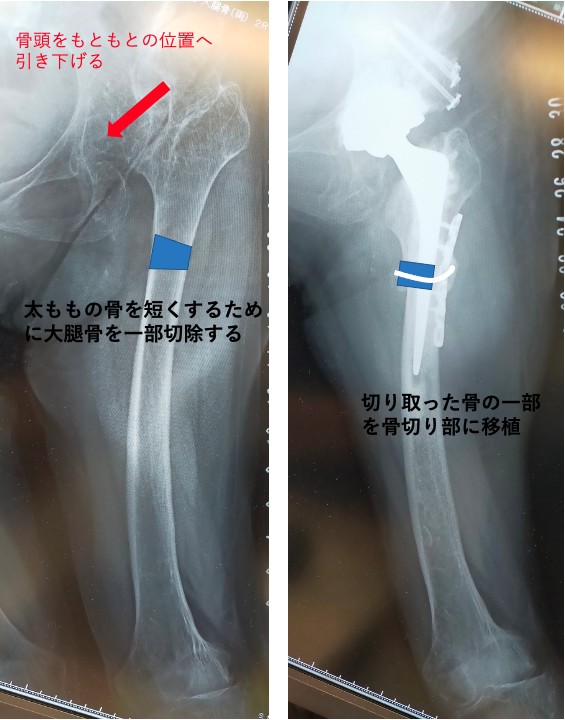

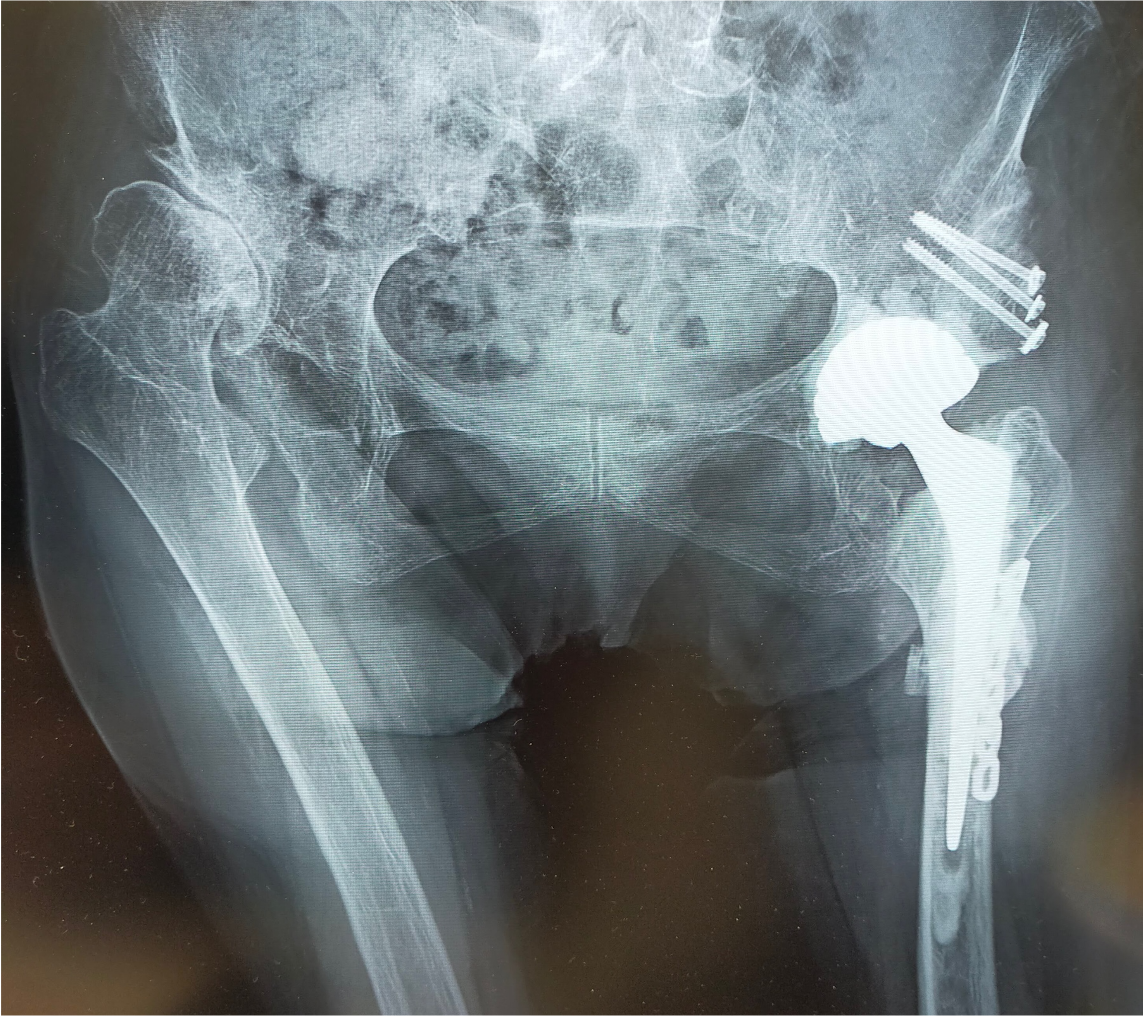

今回の症例では、まず左股関節症に対して大腿骨短縮骨切り併用THAを行いました。

正確な人工関節の設置が非常に難しいため、3Dテンプレートによる綿密な術前計画と、患者様ご本人の実物大の3D骨モデルを作成し、手術を行いました。

*写真・動画はご本人の承諾を得て掲載しております。 (執刀/撮影:森島)

*術後の経過には個人差があります。

3Dテンプレートによる術前計画

3Dテンプレートにより、3次元で評価することができるため、より適切な機種、設置位置などを再現することが可能です。

実物大3D骨モデル

骨モデルで実際の人工関節の設置角度や骨欠損の状態をより正確に把握することができます。

大腿骨の処置

無理に脚が引き伸ばされることで、神経や血管などに負担がかかり神経麻痺などを起こしてしまうため、大腿骨の長さを短く(短縮骨切り)することで、神経への負担を減らしました。

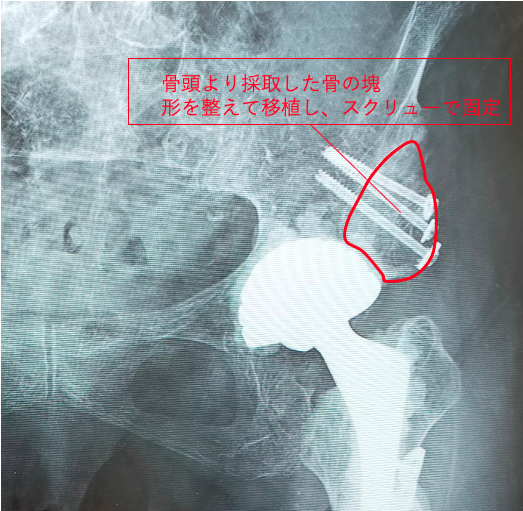

骨盤の処置

骨の欠損も著しく、自身の骨より採取した骨を移植(自家骨移植)し、人工関節の土台とします。

また骨粗鬆症も重度であり、人工関節の初期固定を良くするために、セメントを使用して人工関節を固定し、脱臼のリスクを減らすために脱臼抵抗性の高い機種(デュアルモビリティ)を使用するなどの様々な工夫が必要になります。

左股関節 術後のレントゲン

左膝の外反変形、右変形性股関節症に対する手術加療も時期を分けて今後実施予定です。

術後、自宅での生活を自立して送るためには、十分なリハビリ期間が必須となりますが、当院では回復期リハビリテーション病棟を有しているため、本症例のような高度な変形に対しても、十分リハビリを行って在宅への復帰を目指すことが可能です。

人工関節Q&A(よくある質問)

Q 入院期間はどのくらい?リハビリの進み方は?

最小侵襲手術で人工股関節を行なったの場合は1〜2週間の入院が平均です。ただし変形の程度や、元々の筋力、年齢などによっては個人差があります。画一的な入院期間は決めておらず、しっかりとリハビリが必要と判断する場合、あるいは本人の希望に合わせて、十分なリハビリ入院の期間を設けることも可能です。

標準的な術後の経過

| 手術前日 | 入院します。 |

|---|---|

| 手術日 | ベッドで安静にします。寝返りは自由です。 |

| 術翌日 | 歩行器を使って歩きます。 |

| 術後2~3日目 | 1本杖または、杖なしで歩きます。 |

| 術後4~5日目 | 階段の上り下りも練習します。 |

| 術後7~14日頃 | 歩き方が安定したら退院です。 |

| 吸収性の糸で縫いますので、抜糸はありません。 |

医療技術がどんなに進歩しても、手術の合併症はゼロにはできません。

手術に伴う一般的な合併症としては、

- 創部感染(傷の化膿)

- 深部静脈血栓症・肺塞栓症(エコノミークラス症候群)

- 神経・血管損傷

人工関節に特徴的な合併症として

- 脱臼

- 術中・術後の人工関節周囲の骨折

- 人工関節の摩耗や緩み(再置換術が必要となる)

- 脚の長さの違い

などが挙げられます。

Q 輸血は必要ですか?最小侵襲手術(MIS)の場合は、出血が少ないのがメリットです。

また、トラネキサム酸(止血剤)の投与や、最近ではサージセルパウダーといった、手術部位に散布することで有効に止血できる薬剤も使用可能になっています。

さらに当院では、最新の止血用デバイス(WERE WOLF)も導入しており、両側手術例や貧血のある症例を除いて、ほとんどの症例で輸血は不要となっており、自己血の貯血なども行なっていません。

止血用デバイス

WEREWOLF FASTSEAL6.0

高周波エネルギーと生理食塩水を組み合わせて、熱損傷を避けつつ効率的な止血が可能

サージセルパウダー

手術のタイミングは?

痛みの感じ方は患者さんごとに違います。

どれほど困っているかが重要で、厳密な手術適応はありません。

趣味のダンスや山登りが思うようにできない、痛みで外出が辛い、など、今まで出来ていたことに制限が出て来た場合は手術を考慮しても良いかもしれません。

患者さんが痛みから解放されたいと思った時が、その時です!

ただし、通常は手遅れになることはありませんが、あまり我慢しすぎるのも考えものです。

歩けない状態で何年も経過すると

- 心肺機能の低下により手術自体のリスクが高くなる

- 筋肉が衰え、リハビリの進みも悪くなる

- 骨粗鬆症が進み、インプラントの固定力の低下や、骨折の危険性が上がる

- 関節が動きが悪くなり、可動域の改善が悪くなる

- 変形が高度になり、手術の難易度が上がる

などのデメリットも考えられます。

我慢せずに、早めに専門医に相談することも大切です。

どのくらい長持ちしますか?

個人差はありますが、95%の人は15年以上は入れ替えの必要がなかったとの報告もあります。

ただ、これは過去に手術を受けた人の結果であり、現在の手術技術やインプラントの性能は格段によくなっており、現在は20〜30年といった、さらに長期の良好な成績も期待されています。

ただし、活動性が高いほど、インプラントへの負荷も大きくなります。以下の事柄に留意して、あまり無理はせず、人工関節と上手に付き合っていくことが大切です。

- 適切な体重や生活習慣の維持

- 骨や筋力が衰えないように、適度な運動習慣

- 重労働や激しい運動などは控える

- 病院での定期的なフォローアップ

およそ300g程度です。

リンゴ1個程度、と考えて良いかと思います。

手術後に人工関節の重さを感じることは、ほとんどありません

金属アレルギーの原因として多いものはニッケル、次いでコバルト、クロムです。

ステンレス合金やコバルトクロム合金はこれらを含みます。

チタン合金、ジルコニウム、セラミック、ポリエチレンのみで構成された製品を使うことでほとんど金属アレルギーが問題となることはありません。

しかし、金属アレルギーがある場合は、必ず主治医に申し出ましょう。

以下のような大まかな基準はありますが、基本的に衝撃の強いものやコンタクトのあるスポーツは避けた方が良いでしょう。

スポーツを始める前は、必ず主治医と相談しましょう。

やって良いもの

水泳、ゴルフ、自転車、社交ダンス、ハイキング、卓球、ウォーキング

経験者であれば良い

ダブルステニス、乗馬、スキー、スケート、カヌー

推奨されないもの

バスケット、バレー、サッカー、ジョギング、マラソン、格闘技、テニス(シングル)、野球

脱臼リスクを低減するために様々な工夫を行なっています。アプローチの工夫や、軟部組織の温存によって脱臼という合併症はほとんど見られなくなっています。 現在の人工関節の世界では、脱臼をしないための姿勢や動作の制限もしないで、人工関節が入っていることを忘れて生活する“forgotten joint”を目指すレベルにまで来ています。

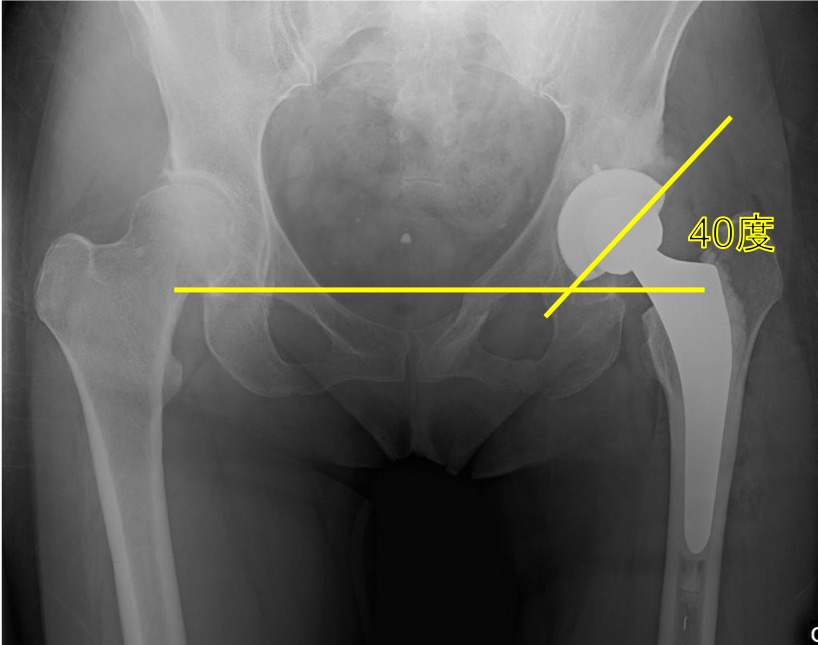

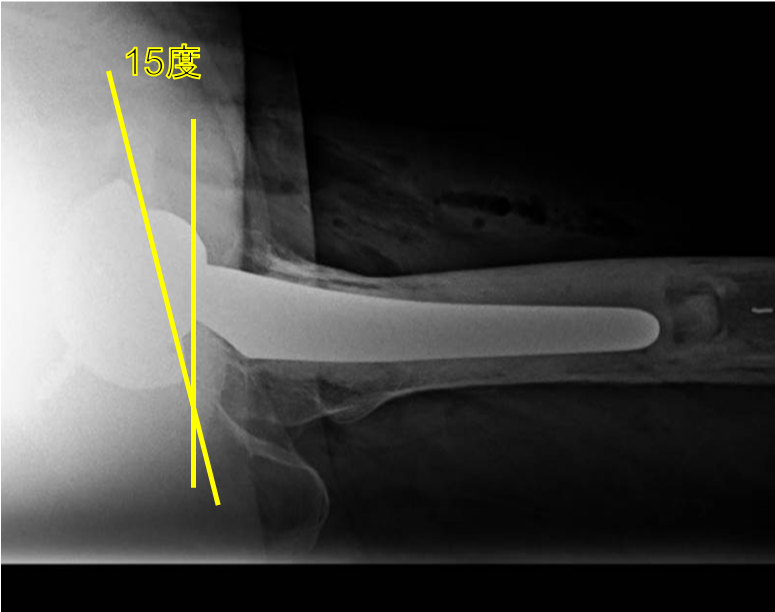

そのためにはインプラントの正確な設置も非常に重要となります。 股関節のカップの設置の理想は、正面から見て、外側に40度、側面から見て、前側に15度の角度がついているものが脱臼リスクの最も少ない理想の設置と言われています。

理想的なインプラントの設置のために、手術前の計画(3次元テンプレート)から、手術中(オーダーメイドの骨モデルやガイド、透視装置の使用)にも様々な工夫を行ない、理想的なインプラントの設置、そして“forgotten joint”を目指しています。

総合窓口

03-5681-9055患者サポート室

03-5681-9057 在宅医療・入院・介護など各種ご相談窓口在宅診療部

03-5888-7391

ネットでお問い合わせ

Contact us online